HOW TO HOW TO詳細

# 各種製品使用法

まずはここから!缶スプレーの性能を引き出す使い方

文/マイスター関田 監修/㈱GSIクレオス

ドーモ、マイスター関田でございます。

今回、こちらの記事ではスプレー塗装の基礎に関してまとめていきます。

缶スプレーによる塗装は、筆塗り・エアブラシといった他の塗装方法と比較して、

圧倒的と言ってよい「お手軽さ」が特徴な反面、適当に塗っても中々上手くいかないという難易度の高さを併せ持ちます。

しかしながら、この「難易度の高さ」は使い方のポイントを押さえればかなり下げられるものであり、こちらの記事ではそのポイントを押さえつつ缶スプレー塗装を楽しむコツをお伝えしていきます。

【なぜ缶スプレーは難しいのか?】

同じく霧状にした塗料を吹き付けるエアブラシと缶スプレーで難しさが変わってくるのはなぜでしょうか?

それは、缶スプレー塗装の際に自分で自由にできる作業の要素が少ない中で吹き付け状態をコントロールせざるを得ないためです。

[エアブラシの塗装状態をコントロールするための要素]

1.濃度=塗料に対して添加される溶剤の量

2.圧=塗料を吹出す空気の圧力

3.距離=ハンドピースのノズルとパーツの距離

4.吹き出し量=ノズルから噴射される塗料の吹き出し量

5.手の動き=手の動きの速さや、直線的に動かすのか円を描くように動くのかといった動かし方

エアブラシはこの5つの要素で吹き付け状態や吹き付け量をコントロールしていきますが、缶スプレーではこのうち3.距離と5.手の動きのみでコントロールしていかなければならず、シビアな操作が要求される点が缶スプレーの塗装を難しくしている原因となっています。

ただし、作業そのものは単純な挙動であり準備段階から注意すべきポイントさえ押さえておけば難易度を下げられるのは先述の通りで、ここからはそのポイントを解説していきます。

【まずはよく振る】

缶スプレーの準備として最も重要なのはよく振ることです。

よく振ることで缶の中の塗料を良くかき混ぜることで均一な発色が可能になり、安定した吹き付けが可能となります。

缶の中身を良くかき混ぜるためには振り方もひと工夫したいところです。

缶を上下に振るだけでもある程度は混ぜることができますが、より効率的に混ぜるためには缶の上の方を持って底が大きく動くように振るのがオススメです。

この振り方は缶の中の撹拌球が底に沈殿した顔料成分を剥がすように動くことで塗料を混ぜやすくなっています。

【缶が冷えた状態での吹付を避ける】

缶が冷えた状態では充填されたガスの圧が低くなり吹き付けにデメリットが生じます。人肌くらいに温めてから吹き付けを行うのがオススメです。

[ガス圧が低い状態でのデメリット]

1.塗料の霧が荒くなりコントロールが難しく、仕上がりも悪くなりがち。

2.パーツとの距離を近づけなければならず缶スプレーの特徴である広範囲への吹き付けが難しくなる。

3.パーツの複雑なディテールや奥まった部分に塗料の霧が届きにくくなる。

これらのデメリットを避けるためにも缶を人肌くらいに温め適度に缶の内圧を高めましょう。

私の場合は両掌で包むように缶を持ち1分ほど上下に振ります。

振らなくて問題ないですが、せっかく一度中の塗料を撹拌させたのでその状態を維持するために振っています。

缶が破裂し事故や怪我の原因となります。

スプレーからはかなりの量と塗料が噴出されるため、屋内で塗装する場合は塗装ブースを用意し、換気扇を最大限に回す窓を全開にするなどして確実な換気を充分に行いましょう。

ゴム手袋の中でも溶剤成分を通しにくいニトリル手袋がオススメです。

パーツは持ち手を付けることで、必要に応じて角度を変えて吹き付けができるようになります。

必要な場合は持ち手と塗料の乾燥まで持ち手を安定して刺して置ける台を用意しましょう。

【実際の吹き付け】

準備が終わったら早速吹き付けを開始しましょう。

先述の通り吹き付ける際に注目すべきポイントは

1.パーツとの距離

2.手の動き

の2点です。

距離は近過ぎると一瞬で吹き付け量多過ぎ状態になってしまい塗料が垂れてしまいます。

離し過ぎると中々着色できない上に表面がザラザラになってしまうので、

垂れもせずざらつきもしない中間の距離を見つけましょう。

パーツに吹き付ける際には常に動いている状態である必要があるということです。止まった状態での吹き付けは即垂れの原因となり、仕上がりもムラだらけになります。

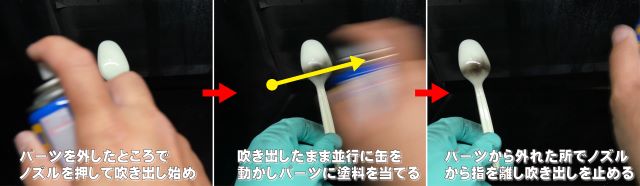

また、スプレーはノズルを押した吹き始めと、ノズルを離す吹き終わりに粗い霧を出すので

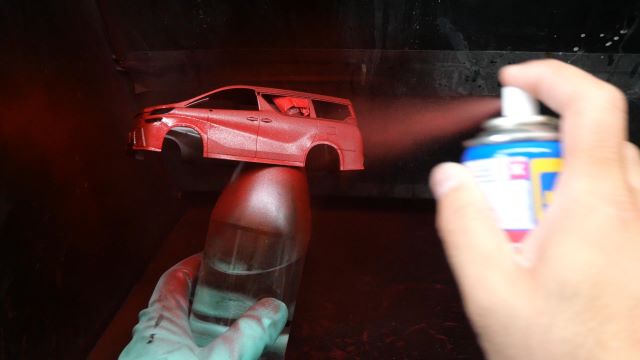

1.パーツから外れたところでノズルを押して吹き始め

2.平行に動かしながら霧をパーツに当て

3.パーツから外れたところでノズルから指を離して噴射を止める

この一連の動きを速めに行うことで均一且つ少しずつ塗料を吹き付けていくことができます。

一回で完全な発色を狙うような大量の吹き付けをしない

数回に分けて徐々に発色させていく

というのがコツとなります。

特に一回目の吹き付けでは

下地を透かしつつ吹き付けたツブツブが目視できるぐらい吹き付け量

で十分です。

この程度の吹き付けであればまず垂れることはなく、乾けば二回目以降に吹き付けられた塗料の溶剤成分を吸って垂れにくくしてくれます。

この状態で2~3分ほど乾燥させます。

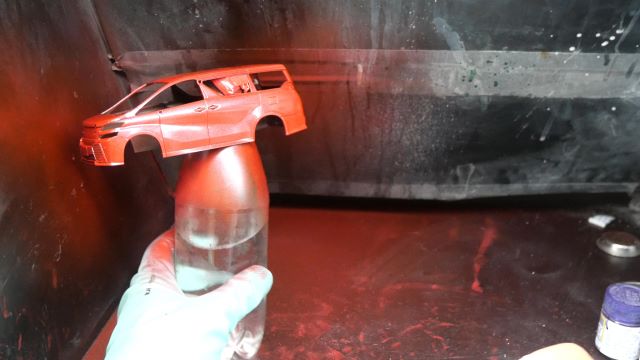

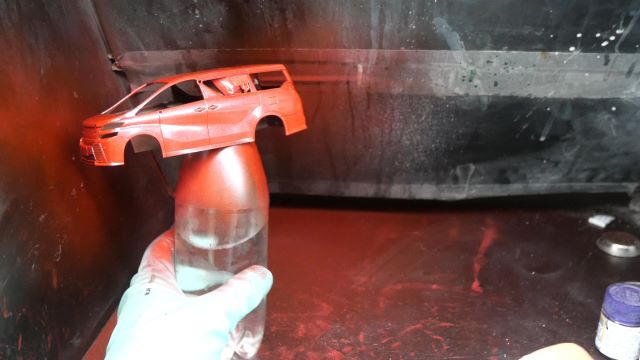

二回目の吹き付け以降では塗料の吹き付け量を注視しつつ、しっかりとした塗膜を作る塗り方をしていきます。

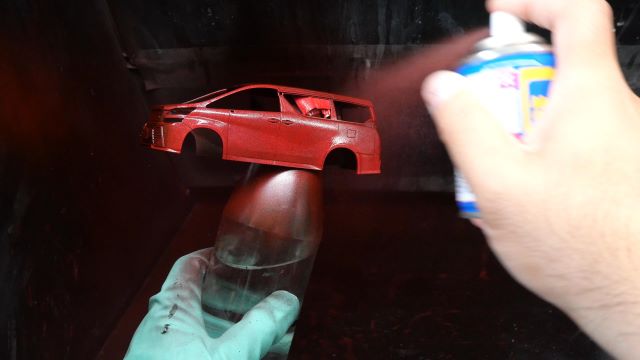

吹き付け量は吹き付けながら照明の光を当てると見極めやすいです。

照明の反射にツブツブが無くなる直前くらいで吹き付けを止めると垂れる寸前の丁度いい状態になるので、そこでいったん止めて乾燥時間を取ります。

ここまでしっかり吹き付けると再度重ねるまでの乾燥時間は10分前後取りたいところです。

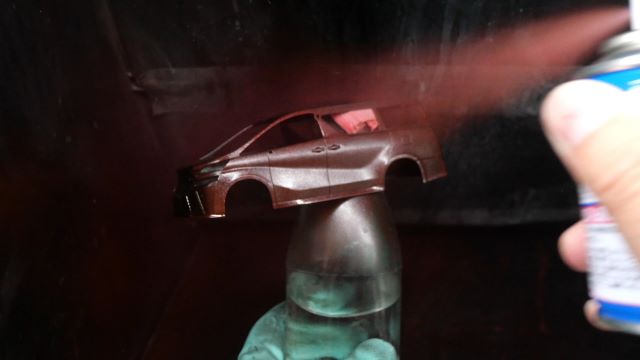

後は2回目と同様の吹き付けを繰り返してイメージ通りの発色が得られた時点で塗装終了となります。

三回目の吹き付け状態

最終的な仕上がり

極端に小さなパーツは一回に乗せる霧の量を少なくし、さらに多くの回数に分けて発色させていくことで垂れるのを防ぎます。

使用キット:アオシマ 楽プラ 1/32 トヨタ ヴェルファイア(ブラック)

使用スプレー:Mr.カラースプレー75 メタリックレッド

Mr.スーパークリア光沢 UVカット

黒い成形色のボディにメタリックレッド三回吹き付け後、Mr.スーパークリア光沢 UVカットを一回吹き付けてツヤツヤの光沢仕上げにしています。

始めはコントロールが難しく感じることもあると思いますが、慣れてくると手早く均一な塗装がお手軽にできるのがスプレー塗装の強みです。

始めて塗装にチャレンジする方にとっても有益な選択肢となりますので是非一度チャレンジしてみてください。